নানা গালভরা স্লোগান আর চমক নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছে স্টারলিংক। বলা হচ্ছে, যেসব অঞ্চলে ব্রডব্যান্ড পৌঁছায় না, সেসব দুর্গম এলাকা বা সীমান্ত জনপদে এখন সহজেই মিলবে উচ্চগতির ইন্টারনেট। প্রযুক্তির এই ‘বিপ্লব’ শুরুর আগেই প্রশ্ন উঠেছে—এটা কি আসলেই সাধারণ মানুষের ইন্টারনেট সেবা দিতে আসছে নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অন্য কাউকে সেবা দেওয়ার জন্য আসছে।

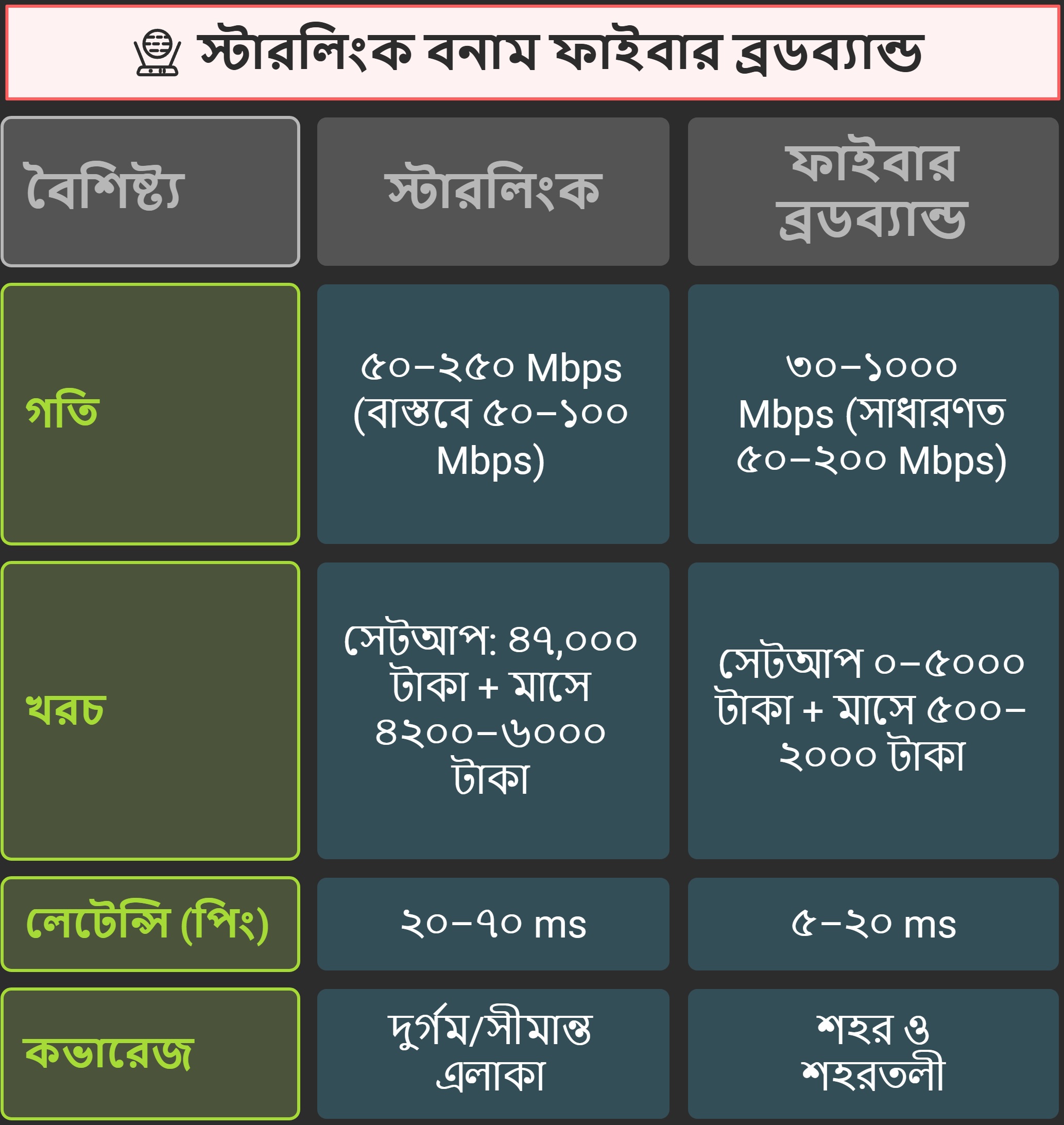

স্টারলিংক মূলত স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রযুক্তি, যার জন্য বাড়ির ছাদে বসাতে হয় একটি ডিশ। সেটি আকাশপথে ঘুরে বেড়ানো স্পেসএক্স-এর স্যাটেলাইটের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহারকারীকে ইন্টারনেট দেয়। এটি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং গতিও কম। বাংলাদেশে স্টারলিংকের এককালীন সেটআপ খরচ প্রায় ৪৭ হাজার টাকা। মাসে গুনতে হবে আরও ৪২০০ থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত। এতে গতি পাওয়া যেতে পারে সর্বোচ্চ ৫০ থেকে ২৫০ মেগাবাইট পার সেকেন্ড। সঙ্গে রয়েছে ২০ থেকে ৭০ মিলিসেকেন্ড পর্যন্ত লেটেন্সি—যা ভিডিও কনফারেন্স, গেমিং বা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মতো কাজের জন্য আদর্শ নয়। পাশাপাশি আবহাওয়া খারাপ থাকলে স্টারলিংক সংযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

স্টারলিংকের তুলনায় বাংলাদেশের শহর এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা প্রতি মাসে মাত্র সর্বনিম্ন ৫০০ টাকার মধ্যেই পাচ্ছেন। বিদ্যমান অপটিক্যাল ব্রডব্যান্ড সেবা শুধু সস্তা নয়, বরং অনেক বেশি স্থিতিশীল, কম লেটেন্সি এবং স্থানীয়ভাবে সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য।

এমন বাস্তবতায় সহজ

প্রশ্ন আসে—বাংলাদেশের সাধারণ ব্যবহারকারী কেন ব্রডব্যান্ড ছেড়ে বহুগুণ ব্যয়বহুল

স্টারলিংক বেছে নেবেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই ধরা পড়ে স্টারলিংকের বাণিজ্যিক

সম্ভাবনার দুর্বলতা। যেসব এলাকায় ব্রডব্যান্ড নেই, সেসব জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগও

অনিয়মিত। স্টারলিংক চালাতে শুধু ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই হবে না, চাই নিরবিচ্ছিন্ন

বিদ্যুৎ, ডিস সংযোগ, রাউটার—সবকিছু একসঙ্গে চালু রাখতে হবে। এটি একটি প্রযুক্তিগত

কাঠামো, যা একেবারেই শহরকেন্দ্রিক লাইফস্টাইলের জন্য তৈরি। ফলে অগ্রাধিকার তালিকায়

যেখানে বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, নিরাপদ পানিই সবার ওপরে, সেখানে এত ব্যয়ে মানুষ

ইন্টারনেট কেন কিনবে?

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে

স্টারলিংকের কোনো বাস্তব চাহিদা নেই। এখানে বরং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কারণে

ইন্টারনেট সেবা আরও উন্নত হয়েছে। ১০০০ টাকার মধ্যেই এখন ১০০ Mbps পর্যন্ত গতি

মিলছে। স্টারলিংক সেখানে নিতান্তই বিলাসী প্রযুক্তি।

তাহলে প্রশ্ন জাগে,

স্টারলিংক কি সত্যিই মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এসেছে, নাকি অন্য কোনো লক্ষ্য সামনে

রেখে?

সম্প্রতি ভারতের জাতীয়

দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসের

এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের খ্রিস্টান-অধ্যুষিত সেভেন সিস্টার্স

অঞ্চল, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারের রাখাইনকে ঘিরে একটি সম্ভাব্য ‘স্বাধীন

খ্রিস্টান রাষ্ট্র’ গঠনের পরিকল্পনা চলছে-অনেক দিন থেকেই এমন গুজব রয়েছে। দীর্ঘদিন

ধরে এসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা সক্রিয়। যদি সত্যি কোনো রাজনৈতিক শক্তি এসব

গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, তাহলে ইন্টারনেট সংযোগ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাখতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে

স্টারলিংক কেবল প্রযুক্তি হিসেবে নয়, বরং একধরনের ‘স্বাধীন’ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক

হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ সাধারণ ব্রডব্যান্ড সরকারের

নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু স্টারলিংক সরাসরি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলে। ফলে চাইলে

সরকার তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এমনকি যুদ্ধাবস্থায়ও স্টারলিংকের সংযোগ

বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। প্রশ্ন উঠছে, এই সুবিধা যদি কোনো উগ্র গোষ্ঠী বা বিদেশিদের

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাহলে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে তা

কি নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি করবে না?

সরকার বলছে, স্টারলিংক

চালু হলে দুর্যোগ, আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক সংকটেও সংযোগ অটুট থাকবে। কিন্তু একই

সঙ্গে এই প্রশ্নও ওঠে—কার সংযোগ? কাদের সঙ্গে থাকবে এই ‘অটুট সংযোগ?

উন্নয়ন আর অবাধ যোগাযোগ

এক জিনিস, আর বৈশ্বিক শক্তির নীরব কৌশলের অংশ হওয়া আরেক জিনিস। স্টারলিংকের

উপস্থিতি তাই নিছক আধুনিকতা নয়, বরং এটি একটি নীতিগত প্রশ্নও। প্রযুক্তির সুবিধা

নিতে হলে তার উদ্দেশ্য বুঝে চলা জরুরি।

বাংলাদেশের মানুষের

দরকার সুলভ, নিরাপদ, স্থিতিশীল ইন্টারনেট। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে স্টারলিংক আপাতত এক

ব্যয়সাপেক্ষ এবং রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর প্রযুক্তি। এটি কার দরকার—সাধারণ

মানুষের, নাকি কারও বিশেষ সুবিধার জন্য—এটিই এখন বড় প্রশ্ন।